1.「場」づくり支援活動の目的

ⅰ)高齢者やその家族が支えられるだけでなく、「支え手・担い手」となって主体者として、「場」づくりという形で、地域コミュニティでいきいきと活躍できるように支援する。そのことで、人とのつながりや生きがいが生まれ、自信や自立心を取り戻し、社会からの孤立を防ぐこと

ⅱ)地域の既存活動団体や組織等、多世代と連携し、ⅰ)の活動に対して実施しやすいように継続的支援を行っていく。その過程で、関係者間の信頼関係が構築され、地域力が育まれ、再生につながっていくこと

ⅲ)「場」の存在が、身近な地域に気軽に集える居場所や外出の機会等となり、介護予防、自立支援、認知症予防の一助となっていくこと

2.「場」の役割

表1.場の創設とその役割概要

| 1.気軽に集う憩いの場 | 近隣の方々が日々的に集まりをもてるイベントなどの開催の場 |

| 2.生きがいが持てる場 | 自分の特技や能力をできる範囲で提供して人の役に立つ喜びや学び、楽しみ、生きる喜びを感じる場 |

| 3.仲間づくりの場 | 共通の趣味や交流、使命などを通じて仲間と出会える場 |

| 4.健康づくりの場 | 心身の健康、介護予防につながる場 |

| 5.多世代交流の場 | 子供から学生、子育て世代、高齢者まで幅広い年齢層と交流できる場 |

| 6.心の拠り所 | 困っている事や悩みを気軽に相談でき、心が安心できる場 |

| 7.見守りの場 | 一人暮らしなどで引きこもったり、孤立したりしないよう、地域社会との接点となる場 |

| 8.情報集散の場 | 地域や暮らし等にまつわる情報発信・集約の場 |

| 9.大災害時高齢者等支援の場 | 大災害時備え、避難支援対策、備蓄の場 |

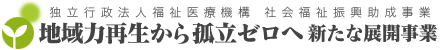

3.「場」の具体的取り組みイメージ

居場所は自分の生きてきた経験や積み重ねてきた知識など、歳を重ねる中で身につけてきたことを、分かち合う場、共有する場ともいえる。あくまでも、できることをできる範囲で(自らのペースで)、自発的に活動することが前提となる。

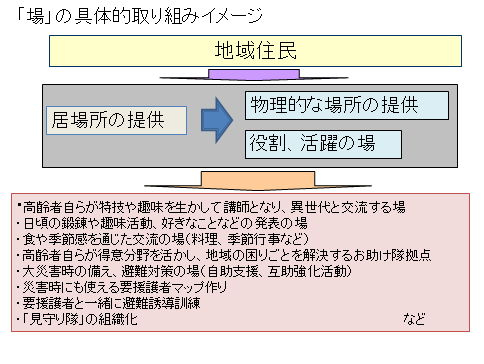

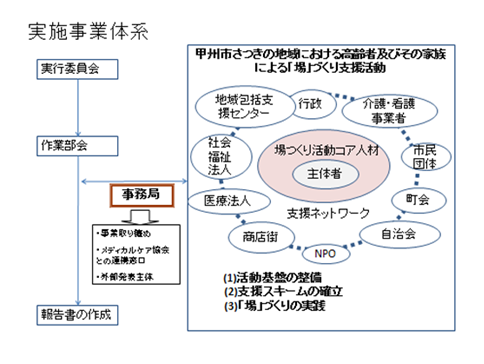

4.各プレイヤーと役割

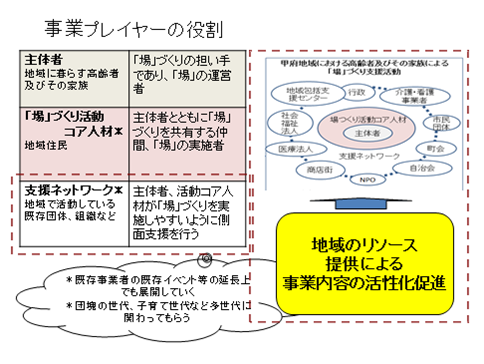

5.「場」づくりの手順

1.「場」づくりを行いたい方(主体者・活動コア人材)との出会い

・主体者は地域活動に興味があるが、きっかけがない、方法がわからないなどの理由で今まで積極的に地域コミュニティに参加していなかった方や老後の楽しみとして自分のスキルを活かして地域貢献したい、人の役に立ちたいと思っていらっしゃる方など

・活動コア人材は「場」の具体的取り組みイメージで呼びかけ、自分の特技や能力など提供できるスキル、活動可能日等を登録してもらう。

2.主体者の会(場の創造会議)の開催

・どんな「場」づくりをしたいのか等の思いを具現化していく

3.「場」づくり活動

・コア人材登録名簿や地域等から「場」づくりに必要な人材を見つけ、仲間に加わってもらう。

・「場」の実施に向けた具体的な活動を行う

4.「場」の実施(運営、維持、継続の取り組み)